Contentieux frontalier Gabon–Guinée équatoriale : pourquoi la décision de la CIJ n’est pas une défaite pour le Gabon

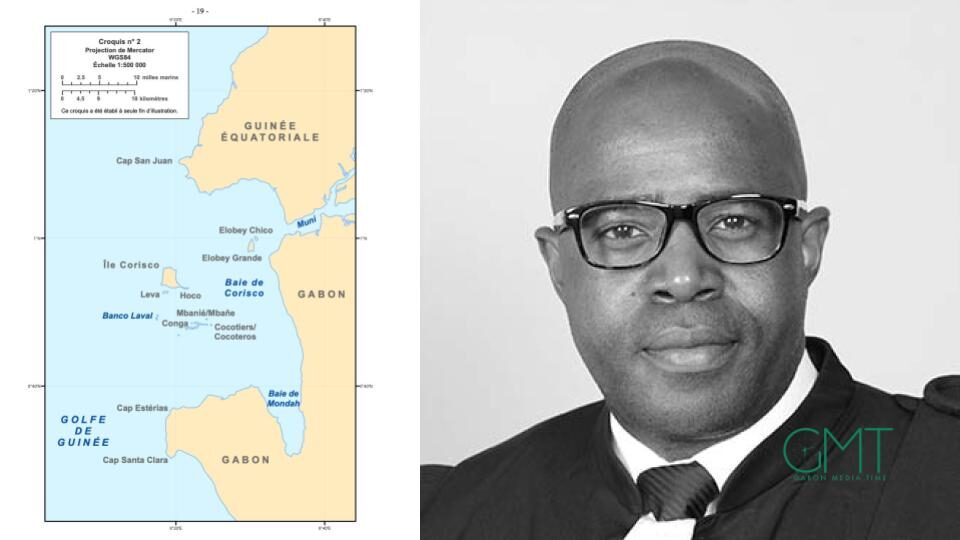

Le 19 mai 2025, la Cour internationale de Justice (CIJ) a rendu un arrêt clé dans le différend opposant le Gabon et la Guinée équatoriale concernant la délimitation de leurs frontières terrestre et maritime, ainsi que la souveraineté sur les îles Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros et Conga. Cet arrêt illustre les défis juridiques posés par les héritages coloniaux en Afrique et confirme la prééminence du principe uti possidetis juris dans le règlement des différends frontaliers post-coloniaux. La Cour a été saisie via un compromis de 2016 lui demandant non pas de délimiter les frontières, mais de déterminer la validité des titres juridiques applicables.

Rejetant le Traité de Bata mis en avant par le Gabon, la CIJ a préféré se fonder sur des règles de successions d’Etats. Mais cela n’est pas sans conséquences pour les deux pays.

Ce n’est donc pas une défaite du Gabon, mais une remise en cause globale des frontières entre les deux pays, qui pourrait voir la guinée également dépossédée selon cette méthode.

1. Le rejet de la « Convention de Bata » (1974) : une clarification des critères de validité des traités

La pièce maîtresse du litige était la Convention de Bata, invoquée par le Gabon comme traité définitif. La Cour a conclu à son inexistence en tant qu’instrument contraignant en raison de l’absence d’intention des Parties d’être liées juridiquement et en l’absence de mise en œuvre ultérieure. Mais ce raisonnement est critiquable car, selon les fondamentaux du droit positif, la volonté des parties se manifeste, en la matière, par écrit. C’est en l’absence d’écrit que l’on recherche dans le comportement des Etats, la commune intention. Dans le cas d’espèce, nous en présence d’un écrit que ne réfute d’ailleurs pas la Guinée équatoriale.

Il est indiqué que le Gabon n’a pu produire l’original du document, présentant des versions contradictoires. Cela est problématique, s’agissant d’un Etat sérieux… qui traine depuis les années 60 des difficultés à l’archivages et à la conservation des documents importants. Cette lacune est toujours d’actualité et mine toute l’administration.

Par sécurité, la Cour a appliqué les principes de la Convention de Vienne de 1969, soulignant que l’intention de créer des obligations juridiques doit se déduire des termes de l’instrument et de la pratique des Parties. Cette analyse renforce la jurisprudence antérieure (ex. Plateau continental de la mer Égée, 1978) sur la nécessité d’une volonté claire et concordante pour former un traité. Cette position est discutable.

Pour autant la CIJ a pris le parti de la sécurité et de sa longue tradition doctrinale. La règle de l’Uti possidetis Juris.

2. La primauté des titres coloniaux : Une vision imparfaite de la situation contextuelle

2.1 : Une méthodologie grossière

En partant de l’hypothèse de l’absence de titre conventionnel valide, la Cour s’est appuyée sur les droits hérités de la période coloniale :

Pour les frontières terrestres : La Convention franco-espagnole de 1900 a été retenue comme titre fondateur. La Cour a rejeté les modifications proposées par la commission mixte de 1901 et l’accord des gouverneurs de 1919, faute d’approbation formelle par les métropoles.

Pour la souveraineté sur les îles : Les îles litigieuses, considérées comme des « dépendances » de Corisco sous contrôle espagnol, ont été transmises à la Guinée équatoriale par succession d’États. La Cour a relevé l’absence de contestation française ou gabonaise avant les indépendances, confirmant la continuité du titre espagnol.

Cette approche s’inscrit dans la lignée de l’uti possidetis juris, privilégiant la stabilité des frontières héritées (Différend Burkina Faso/Mali, 1986). Elle écarte les effectivités postcoloniales (comme l’occupation gabonaise de Mbanié depuis 1972), jugées contra legem en l’absence de titre valide.

Mais le Juge Ad Hoc Mónica PINTO ne partage pas l’avis de la majorité. Des Juges.

D’abord, la Juge PINTO reconnaît que la Convention de BATA est un traité puisqu’elle en porte l’intitulé et en revêt le formalisme de la Convention de Vienne de 1969.

En effet elle pointe les contradictions de la méthode de la succession d’Etats selon Traités de 1900 et s’il fallait tenir compte du comportement ultérieur, il y a lieu d’indiquer que le Gabon est l’administrateur de l’île MBANIE depuis 1972, de manière publique et non-équivoque. Tout comme il n’y a aucune preuve d’une administration Espagnole des îles visées avant 1968. L’argument historique en ressort affaiblit.

2.2 Une décision qui excède son cadre (Ultra petita).

L’article 36 du Traitant portant Statut de la CIJ stipule :

Article 36

« 1. La compétence de la Cour s’étend à toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu’à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations Unies ou dans les traités et conventions en vigueur.

2. Les Etats parties au présent Statut pourront, à n’importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d’ordre juridique ayant pour objet : »

La compétence de la Cour a donc l’étendue que lui donnent les parties en raison du principe de souveraineté des Etats. C’est non pas une justice subie, mais une justice acceptée par les Etats.

C’est sur cette base que le Juge Tladi se fonde pour émettre un une opinion séparée de la majorité.

Il insiste sur le fait que la compétence de la Cour découle strictement du consentement des États parties (article 36 du Statut de la CIJ) et que l’Accord spécial de 2016 encadre précisément ce consentement.

Selon lui, la Cour a outrepassé la compétence qui lui était conférée par l’Accord spécial conclu entre le Gabon et la Guinée équatoriale, risquant ainsi de compromettre la souveraineté des États parties et la suite des négociations bilatérales.

Selon le juge Tladi, la Cour, en examinant la question de savoir si la frontière fixée par la Convention de 1900 avait été modifiée par la suite (notamment dans les zones de l’Utamboniet du Kyé), a procédé à une interprétation et une application concrète des titres, allant au-delà de la simple identification de leur valeur juridique.

Pour lui, cette démarche revient à trancher le fond du différend frontalier, ce qui n’était pas demandé par les parties.

3. Invitation à négocier

La Cour a refusé de délimiter la frontière maritime, estimant qu’aucun titre juridique ne s’y appliquait directement.

Elle a néanmoins rappelé l’applicabilité de la CNUDM et du principe « la terre domine la mer », invitant les Parties à engager des négociations. Cette décision évite de trancher un différend complexe lié à des enjeux énergétiques (potentiel pétrolier) et laisse ouverte la porte à un accord pragmatique.

C’est dans cette situation que le Gabon doit faire la démonstration de son aura diplomatique et il ne fait aucun doute qu’à la fin, le Gabon, mais au-delà, l’Afrique en sortira vainqueur.

Par Istovant NKOGHE

Avocat au Barreau de Brest et Docteur en Droit

Ancien Secrétaire de la Conférence du Barreau

Président de l’Alliance Démocratique et Solidaire

GMT TV

[youtube-feed feed=2]